雪国の人たちが、季節のうつろいを実感し、確かめる「雪形」のように、

雪国が育んできた暮らしの知恵や季節の話題を、地域に根ざした視線でお届けします。

住:十日町市南鐙坂2132 tel:025-755-5234営:11:00~15:00 木曜定休

住:十日町市南鐙坂2132 tel:025-755-5234営:11:00~15:00 木曜定休

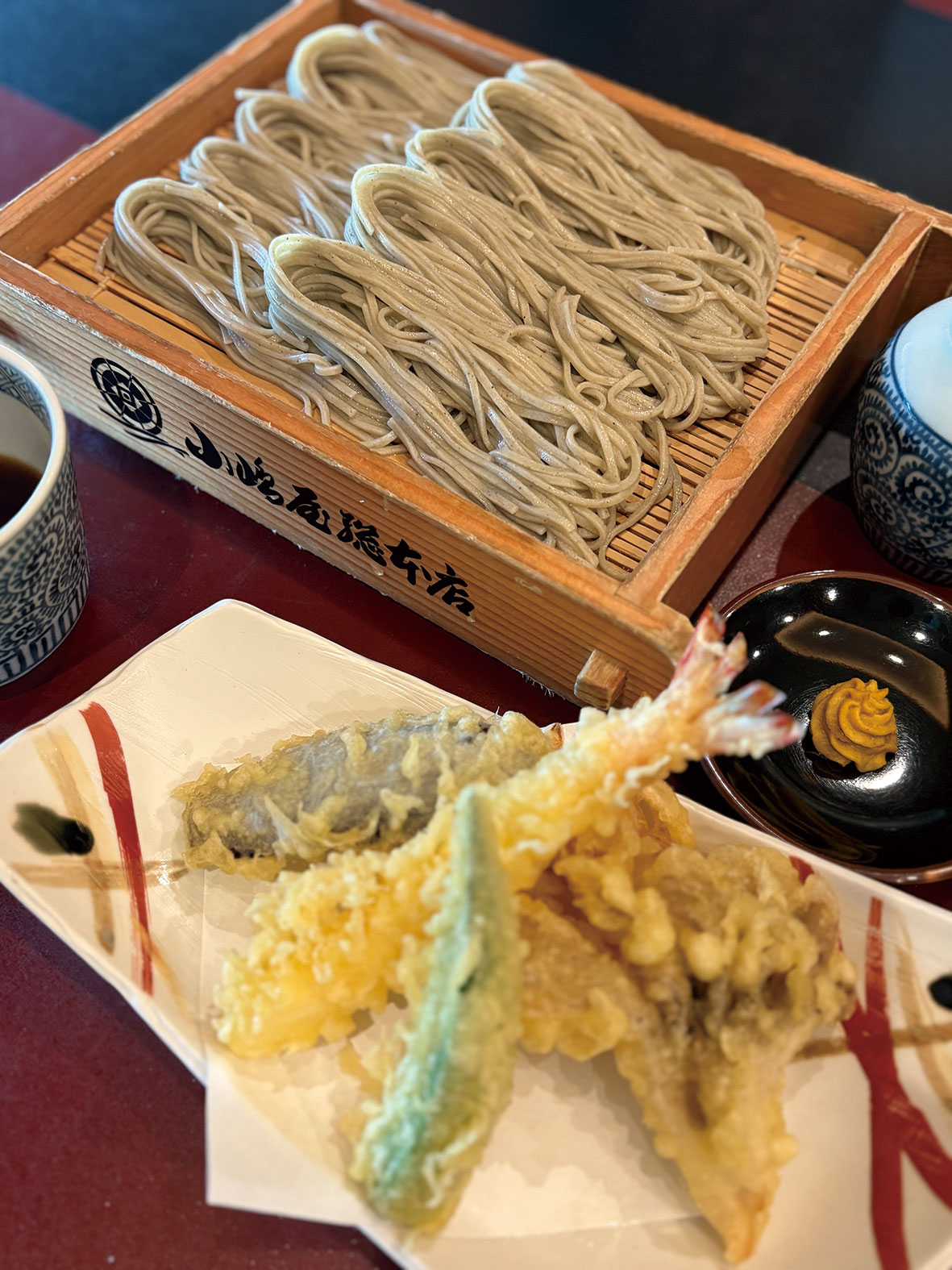

「女性が一人でも入りたくなる店」をコンセプトにリニューアルした店内。「茹で時間も洗う時間もそばを見ながら決める」と店長の田村恵一さん。おすすめは舞茸の天ぷら(小皿)1,188円とかぐらなんばんを使った湯沢オリジナルの「からいすけ」を薬味にいただく「からいすけせいろ」1,177円 住:南魚沼郡湯沢町湯沢488-1tel:025-784-2309 営:11:00~20:00 水曜定休

「女性が一人でも入りたくなる店」をコンセプトにリニューアルした店内。「茹で時間も洗う時間もそばを見ながら決める」と店長の田村恵一さん。おすすめは舞茸の天ぷら(小皿)1,188円とかぐらなんばんを使った湯沢オリジナルの「からいすけ」を薬味にいただく「からいすけせいろ」1,177円 住:南魚沼郡湯沢町湯沢488-1tel:025-784-2309 営:11:00~20:00 水曜定休

一番人気の天へぎ1人前1,958円。十日町ではワサビ代わりに使われてきたカラシを、本店ではセットで提供。織物のかせなども飾られている。住:十日町市中屋敷758-1 tel:025-768-3311 営:11:00~20:30 不定休(月に1~2回)

一番人気の天へぎ1人前1,958円。十日町ではワサビ代わりに使われてきたカラシを、本店ではセットで提供。織物のかせなども飾られている。住:十日町市中屋敷758-1 tel:025-768-3311 営:11:00~20:30 不定休(月に1~2回)

八海山尊神社の隣、八海山の登山口にある。実の中心部分を使った「ざる蕎麦(1,200円)」と皮ごと挽いた「粗挽きざる蕎麦」の2種類。山菜料理とともに。つゆには自分でクルミを入れて 住:南魚沼市大崎3742 tel:025-779-2145 営:11:00~(そばがなくなり次第終了)木曜、第2・4水曜定休

八海山尊神社の隣、八海山の登山口にある。実の中心部分を使った「ざる蕎麦(1,200円)」と皮ごと挽いた「粗挽きざる蕎麦」の2種類。山菜料理とともに。つゆには自分でクルミを入れて 住:南魚沼市大崎3742 tel:025-779-2145 営:11:00~(そばがなくなり次第終了)木曜、第2・4水曜定休